Татьяна Цветкова: «Меню на приемах высокого уровня никогда не бывает случайным»

Как осетр сыграл шутку на приеме у наполеоновского министра иностранных дел Шарля Мориса де Талейрана, в чём смысл коронационных меню и где сошлись бык и ерш, «Новому проспекту» рассказала Татьяна Цветкова, преподаватель истории Института среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», куратор Музея истории развития общественного питания Санкт-Петербурга.

Татьяна Юрьевна, мы много говорили о петербургской императорской кухне, расцвет которой пришелся на XIX век (см. интервью «Сохранение кулинарных традиций — это сохранение истории города». — Прим. «НП»). А в XX веке, после революции, от нее что-то осталось?

— С одной стороны, мы, конечно, можем констатировать, что та императорская, или высокая кухня с крушением Российской империи закончилась. Но с другой, она осталась на дипломатических приемах.

Наверное, это не столь уж важно?

— В связи с последним визитом нашего президента на Аляску было очень много обсуждений, что с приходом Трампа дипломатический этикет перестал соблюдаться. Один из корреспондентов даже задал вопрос опытному дипломату: «Почему все так горячо обсуждают, что нарушены какие-то дипломатические нормы? Неужели это важно? Ведь, в конце концов, важен результат, важно, какие достигнуты договоренности, а не то, что подавали на ужин». И дипломат ответил, что дипломатический этикет подобен правилам дорожного движения: если их не соблюдать, случится авария. То есть проехать по дороге действительно важно, но сделать это нужно так, чтобы никто не оказался в опасности. И мы не нарушаем правила, чтобы не создавать аварийную ситуацию. Правила дипломатического приема точно так же соблюдаются для того, чтобы принимающим в них участие всё было понятно.

Как язык жестов, например?

— Да. Вслух, может быть, ничего особо и не транслируется, но если ты понимаешь язык жестов, то тебе не надо ничего объяснять. И на дипломатических приемах за столом все правила соблюдаются неукоснительно с XIX века. Граф Алексей Алексеевич Игнатьев, его называли Красным Графом, так как он перешел на сторону революции, всю жизнь был дипломатом, служа России и в царское время, и в советское. В конце жизни он написал книгу «50 лет в строю», в которой говорил, что дипломатический обед — это как швейцарские часы: идет четкая подача одного блюда за другим, нет и не может быть никаких нарушений. И каждый дипломат умеет считывать этот язык блюд.

Блюда тоже умеют говорить

Что значит «язык блюд»?

— Если подается, например, рыба, то важно, какая именно это рыба, под каким соусом, какого улова, из какого именно моря — всё это крайне актуально на дипломатическом приеме. Потому что если принимающая сторона хочет показать вам свое расположение, то она обязательно подчеркнет в своем меню, что ваша кухня ей близка. И, несмотря на французскую технологию приготовления, для такого приема будет взята рыба из вашего моря или из вашего океана.

А если, напротив, хочет показать нерасположение?

— То это тоже будет показано языком блюд. Я заговорила про рыбу, потому что этот продукт всегда был очень ценен. Есть исключительно интересная история про Шарля Мориса де Талейрана, который в начале XIX века управлял всеми иностранными делами Франции — был министром при дворе Наполеона. Но он был еще и известнейшим гурманом. У него служил величайший повар того времени, король поваров Антуан Карем, который чуть позже внес огромный вклад в становление петербургской кухни (об этом можно прочитать в интервью «Петербургская кухня живет в домах простых горожан». — Прим. «НП»). А тогда, в разгар нашей Отечественной войны, когда французы были в России, Талейрану вдруг по каким-то секретным каналам прислали двух осетров с Каспия. Каким-то чудом! И они с Каремом продумали и разыграли настоящий спектакль. На приеме Талейран объявляет, чтобы несли осетра. Три или четыре официанта торжественно выносят этого осетра на огромном серебряном блюде. И вдруг один из официантов спотыкается, и это идеально приготовленное блюдо в абсолютной тишине летит, летит, летит по залу — и падает. Все в ужасе. И тут Талейран небрежно говорит: «Несите второго осетра!» И официанты выносят еще бо́льшую рыбу. Понятно, что первый осетр тоже совершенно не пострадал, потому что всё это было продумано.

Слишком он был дорогим?

— Он был ценным! Есть еще одна история про рыбу, произошедшая в екатеринские времена. Екатерина II любила, когда ее вельможи были хлебосольными. Именно тогда началась традиция держать открытый стол, когда к каждому вельможе раз в неделю в определенный день мог зайти и пообедать любой человек. Требование было лишь одно: человек этот должен был быть прилично одет, в костюме. Традиция эта продолжалась до начала XX века. Так вот во времена Екатерины выдающимися гурманами считались граф Строганов и граф Нарышкин. Однажды один у другого был в гостях на этом открытом столе, а главным блюдом ожидалась рыба, приготовленная каким-то особенным образом. И вдруг где-то во флигеле случился пожар. Переполох, паника, все побежали. А они оба в голос кричат: «Рыбу, рыбу спасайте!» Понимаете? Не постройки, не какую-то мебель, а рыбу. Потому что это был гвоздь программы и их главное ожидание дня, а может быть, и недели.

Меню как политический манифест

Получается, что еда, подача — очень важная часть традиций?

— Очень важная часть дипломатического протокола. Ее придерживались все русские государи, и меню выверялось очень тщательно, все блюда были продуманы и неслучайны.

В вашем Музее истории развития общественного питания Санкт-Петербурга представлены коронационные меню русских императоров. Вы их можете расшифровать — объяснить, почему подавались именно эти блюда, а не другие?

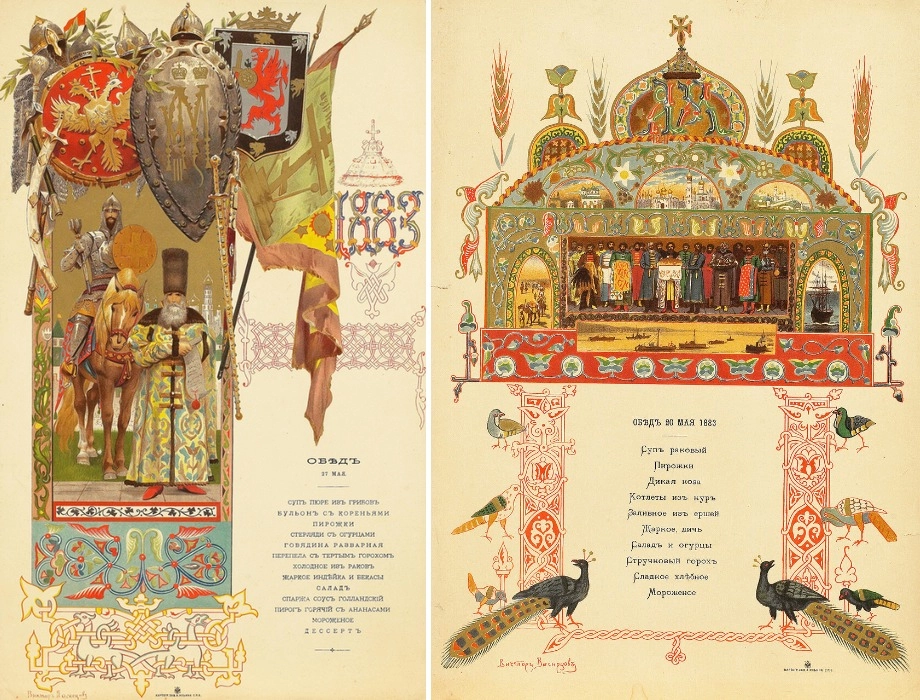

— У нас в музее есть меню с коронационных торжеств Александра III и Николая II, и они уже давно расшифрованы историками и кулинарами с политической точки зрения. Дело в том, что коронационное меню никогда не бывает составлено по вкусу тех, кого коронуют, или по кулинарной моде, или по предпочтениям тех или иных гостей. Оно составляется как декларация будущей политики государя, внутренней и внешней. Коронационные торжества всегда проходили в Москве и продолжались две недели.

Коронационное меню Александра III для дворянства (слева) и для духовенства и дворянской аристократии. Художник Виктор Васнецов.

Почему?

— Это традиция, которую завел Петр Первый. Сам-то он еще в Москве короновался. Свою супругу Екатерину I он решил тоже короновать в Москве, в Успенском соборе Кремля, — отдать таким образом дань традиции, несмотря на то что столицей государства Российского с 1712 года был Санкт-Петербург. Из Петербурга двор переезжал на две недели в Москву. Готовились к этим торжествам целый год: продумывались наряды, меню и прочее. И каждый день государь проводил обеды. Первый обед давался для духовенства и дворянской аристократии. А дальше он принимал дипломатов, казаков, дворян и прочих — все две недели, и на каждый день было свое меню.

И бык, и ёрш имеют значение

И каждое меню расшифровано?

— Да. Например, Александр III своим вступлением на престол хотел показать и внешним, и внутренним гостям возврат в русское.

Как именно?

— Прежде всего, меню каждого приема впервые в истории коронационных меню было составлено на русском языке. До этого все составлялись только на французском. Но Александр III представил меню на русском. И, например, основным горячим блюдом на обеде для дворянства была говядина. А корова, бык считались опорой дворянства. И уже одним этим блюдом Александр III хотел показать, что он ни в коем случае не будет пренебрегать дворянством, что оно было и останется его опорой.

Зачем это нужно было подчеркивать?

— В сословной иерархии дворянство всегда было правой рукой государя, а во второй половине XIX века в России наступило время перехода к капитализму. Дворянство после отмены крепостного права пошатнулось, к новым временам мало кто мог приспособиться, и на первый план выходили уже новые люди — буржуа, капиталисты. И вот одним этим кулинарным жестом государь подчеркнул значимость этого сословного класса. Или, например, заливное из ершей в меню для духовенства и аристократии. Вот рыбка ерш, колючая и очень мелкая. Чтобы это заливное на 800 человек приготовить, нужно очень-очень потрудиться. Можно было бы карася, например, взять или плотву. Но ерши взяты неслучайно, ведь эта рыбка самая что ни на есть простая, русская. При этом заливное — блюдо явно высокой кухни. Подумайте, какой смысл в него вложен!

И этот смысл понимали все гости?

— Да, все поняли: русское выходит на первый план. В этом меню был еще суп из раков. Рак — это простая крестьянская пища: крестьяне ловили раков, варили их и ели. Другое дело, что в крестьянском супе и в супе императора были всё же разные составляющие, но раковый суп воспринимался именно русской кухней. И интересно, что после коронации Александра III никто не выступил с критикой его блюд. А вот когда этот же суп будет включен в кронационное меню Николая II, его начнут критиковать за то, что он в своей политике будет как бы пятиться назад, то есть прогресса не будет: рак-то пятится назад. Надо сказать, что политика Александра III тоже была консервативной, он ведь не даст никаких свобод, которые давал его отец Александр II, и таким образом усугубит революционную ситуацию в России, что в полной мере почувствует его сын. Такие вот трактовки (улыбается).

Историк не гадает на кофейной гуще

Возвращаясь к сегодняшнему дню, именно так продумываются дипломатические меню и сейчас?

— Любые серьезные деловые переговоры (я даже не о политике сейчас говорю) обязательно продумываются. У уважающих себя компаний должны быть классные повара, которые продумывают и готовят свои блюда, учитывая не личные вкусы или вкусы своих гостей, а именно такие важные вещи, особенно на международных переговорах. Я уверена, что блюда, подаваемые на приемах на высшем уровне, тоже имеют свое значение. Два века назад Шарль Талейран сказал: «Для успешной дипломатии нужен отличный повар». Сегодня его слова остаются актуальными.

То есть, видя меню, можно что-то понять о переговорах?

— Я историк, а история — это наука о прошлом. Что же касается того, что происходит сейчас... Знаете, мой папа был военным штурманом. А штурман, ко всем своим умениям, хорошо определяет погоду. И когда я была маленькой, помню, к нему периодически приставала: «Папа, что будет завтра с погодой?» А он мне часто отвечал: «Я тебе послезавтра скажу» (улыбается). Вот и я такая. Когда меня спрашивают «ну что там будет, как там?», я говорю «скажу лет через пять». Историки оценивают то, что уже случилось. А политологи — вот они могут гадать на кофейной гуще (смеется).

Татьяна Цветкова окончила в 1981 году ЛГПИ им. Герцена, получив специальность «Учитель истории». С 1987 года работала в Ленинградском техникуме общественного питания (переименован в Санкт-Петербургский экономико-технологический колледж питания, в настоящее время — Институт среднего профессионального образования СПбПУ — ИСПО Политех). С 2013 года является руководителем Музея истории развития общественного питания Санкт-Петербурга. Эксперт проекта «Петербургская кухня» комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, лауреат премии «Золотой лев» за активное участие в проектах по продвижению имиджа Санкт-Петербурга за рубежом и в регионах России.