Ольга Берггольц: «Писать против каторги, как бы она ни называлась»

Фото: azbooka.ru

Книга «Ольга Берггольц. Я пишу здесь только правду. Из дневников 1923–1971» — одно из принципиально важных событий настоящего. Том дневников Ольги Берггольц, легендарного голоса блокадного Ленинграда, презентован в Санкт-Петербурге. «Новый проспект» побеседовал с составителем этой книги — писателем, редактором блокадных дневников Наталией Соколовской.

Ольга Федоровна Берггольц (1910–1975) — автор ставшей крылатой фразы «Никто не забыт, и ничто не забыто». Почти всю жизнь она вела дневники: и в годы сталинских репрессий, и в «смертное время» блокады. Беллетризованную автобиографию «Дневные звезды» Ольга Берггольц считала прологом к своей Главной книге: основанная на дневниковых записях, по откровенности и смелости эта книга, как писала сама Берггольц, должна была следовать «Былому и думам» Герцена и «Исповеди сына века» Альфреда де Мюссе.

Но замысел, который Берггольц называла делом жизни, остался неосуществленным. «Я пишу тебя лукаво, главная моя книга. Я обхожу всё главное в тебе, всю свою боль. Ее еще нельзя обнаружить», — такую запись сделала Берггольц в мае 1954 года. «До времени, когда боль можно будет обнаружить, она не дожила. Но дневники, опубликованные спустя десятилетия после смерти Ольги Берггольц, и стали ее Главной книгой», — считают исследователи творчества Берггольц.

Даниил Гранин:

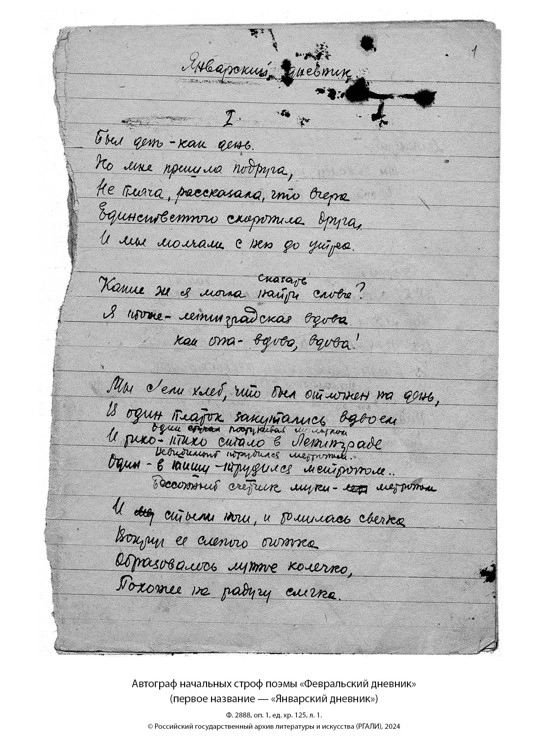

«Я думаю, что она сумела передать не только состояние человека блокады, но и сложнейшие страшные противоречия советской жизни, мучительной, освещенной несбывшейся мечтой о справедливости. Неслучайны ее строки о том, что именно в блокаду, во вражеском кольце, ленинградцы вдруг ощутили себя — среди голода, воя бомбежек — свободными. «Такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам», — так провидчески она писала в поэме «Февральский дневник».

Вместе с комментариями Наталии Соколовской «Новый проспект» публикует цитаты из книги «Ольга Берггольц. Я пишу здесь только правду. Из дневников 1923–1971».

Из дневников Берггольц (1923):

«16-го Мая (дома). Итак, свершилось!!! Свершилось это кощунство, это злодеяние, свершился этот поступок, который во всей вселенной, во всем безграничии не свершался еще... И мы, русские люди, мы, гордящиеся своей любовью к родине, своим патриотизмом, мы, отражавшие и низложившие Наполеона, мы, сильный, смелый народ, — мы могли допустить этот позор, это поругательство над нашими святынями! Мы допустили, чтобы наши святые церкви ограбили, разорили, поругались над св мощами, мы потерпели все это! Мы молчали, и молча помогали обирать св храмы, мы отдавали все это сами, — мы, православные христиане, славящиеся своим благочестием!!! И теперь... наших царей вскрывают, поругивают, а мы... молчим. Что же?! Мы, вероятно, будем молчать до тех пор, пока нас не будут расстреливать, так, за здорово живешь!..»

Фото: azbooka.ru

Наталия Евгеньевна, как вы считаете, насколько важны дневники, письма и другие документальные свидетельства эпохи? Да, они показывают картинку изнутри, но это всё равно взгляд не всегда объективный.

— Как показывает время, это самый объективный взгляд, потому что то, что пишет человек в момент переживания события, в момент сильного стресса, трагедии, радости, — это самые точные впечатления. Потом будущий исследователь может поставить это в исторический контекст, дать добавочное объяснение, прокомментировать. Когда у меня есть возможность выбирать между воспоминаниями и дневниками, я всегда выберу дневник. Дневник — это лучшая связь времен, связь поколений.

Из дневников Берггольц (1924):

«24-го января. Четверг. Сегодня в школе был митинг по случаю смерти Ильича. Я читала свое стихотворение по случаю его смерти, которое сочинила 22. Произвела громадный фурор… Право, я начинаю все больше и больше симпатизировать идейным коммунистам; что, в сущности, представляет собою коммунизм? Это учение Христа, т. е. исполнение его заветов, но с отрицанием его самого. И, по-моему, в РК П более правды, чем в монашеской общине. И меня влечет к нему, и я буду коммунисткой! Да! Может быть, я и не запишусь в партию, но в жизни я буду идейной коммунисткой... Вот, как религия? Я на сильном переломе: я разуверилась почти что в Христианах, а Бог?»

Ольга Берггольц. Высокий остров, Новгородская губерния. Лето 1927-го. На обороте фотографии надписи О. Берггольц: «О весенние зори и теплые майские росы!.. О прекрасная юность моя!.. Иван Бунин». Июнь-июль-август 1927 г. «Пройдет моя весна, / И этот день пройдет, / Но радостно бродить / И знать, что все проходит. Иван Бунин». А также помета Николая Молчанова: «Салютую тебе, красавица! Николай. 28/11 1931 г. Алма-Ата». Фото: azbooka.ru

Сколько лет вы работали над этой книгой?

— Можно сказать, что работа началась в 2009 году, когда мы начали готовить книгу «Ольга. Запретный дневник» («Азбука-классика», 2010). Тогда архив РГАЛИ был закрыт для исследований. Туда наследницей была допущена для работы только писатель, историк литературы Наталья Громова. Мы могли пользоваться лишь теми материалами, которые были в открытом доступе. И, надо сказать, на фоне грандиозной мемуарной литературы, которая стала идти к нам с конца 1980-х годов, эти тексты оставались, к сожалению, не очень замеченными. Работая над книгой, мы их собрали, дополнили хроникой жизни Берггольц, воспоминаниями современников.

Из дневников Берггольц (1936):

«24 августа 1936-го: « Процесс троц-зин центра Поднимается какая-то холодная и почти неэмоциональная ярость, которая физически душит. Иногда я останавливаюсь на грани понимания, и требуются некоторые усилия, чтобы представить, что это реально, — настолько это чудовищно. Надо выработать в себе холодность и жестокость к людям наряду с доверием. Они пятнали партию. А все-таки она незапятнанна. Нет, суки, зае, и те, что на скамье, и те, что еще не попались... не вам, не вам, суки, торжествовать и осуждать партию. Преданностью до последней клетки, нетерпимостью даже к антисоветской дружеской шутке — отвечать на это».

Фото: azbooka.ru

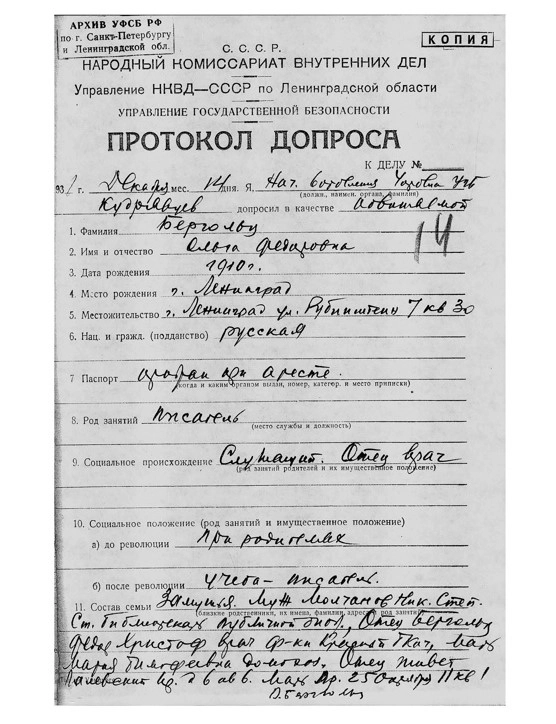

Но самое, может быть, главное, что вошло в ту книгу, — это впервые опубликованные материалы из следственного дела Ольги Берггольц. С подачи Даниила Александровича Гранина я пошла за ними в Большой дом, на Литейный, 4. От издательства было написано письмо с просьбой допустить нас к материалам дела в связи с подготовкой книги. Через месяц пришел положительный ответ.

Из следственного дела Берггольц:

«...Бергольц О.Ф. было предъявлено обвинение в том, что она являлась активной участницей контрреволюционной террористической организации, ликвидированной в г. Кирове, готовившей террористические акты над т. Ждановым и т. Ворошиловым; в том, что квартира Бергольц в г. Ленинграде являлась явочной квартирой террориста Дьяконова Л.Д., который в 1937 г. приезжал к ней и совместно с ней намечал план убийства т. Жданова, т. е. в пр пр ст 58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР».

При этом в 1989 году, когда исследователи запрашивали эти же материалы, был ответ, что «документы не сохранились». Но они сохранились. Часть из них вошла в книгу.

Даниил Гранин об Ольге Берггольц:

«В истории Ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых».

И после выхода книги «Ольга. Запретный дневник» случился настоящий бум. Был снят документальный фильм Аллы Чикичевой «Блокада: эффект присутствия». Было несколько переизданий книги. Был поставлен одноименный спектакль в театре «Балтийский дом» с Эрой Зиганшиной в главной роли. Надо отметить, что архив Ольги хранится не только в РГАЛИ, в Москве, но и в Петербурге, в Институте ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). И Наталья Аркадьевна Прозорова, старший научный сотрудник, которая работает с этой частью архива, сделала много замечательных, прекрасно откомментированных публикаций, издала книгу «Начало» о раннем периоде жизни и творчества Берггольц. Потом в издательстве «Вита-Нова» уже на материалах РГАЛИ вышел «Блокадный дневник» Берггольц.

И, собственно, уже на этой стадии стало ясно, что лучшая биография Берггольц — это ее дневниковая автобиография, снабженная комментарием исследователей.

Из дневников Берггольц (1941):

«24/IX–41. Зашла к Ахматовой, она живет у дворника (убитого артснарядом на ул Желябова) в подвале, в темном-темном уголку прихожей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящих друг на друга, — матрасишко, на краю, закутанная в платок, с ввалившимися глазами — Анна Ахматова, муза плача, гордость русской поэзии — неповторимый, большой, сияющий Поэт. Она почти голодает, больная, испуганная.

А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас, в трагический такой момент, не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова…

А я должна писать для Европы о том, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры. Я не могу этого очерка писать, у меня физически опускаются руки.

Она сидит в кромешной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников. …и так хорошо сказала: «Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную…»

О, верно, верно! Единственная правильная агитация была бы: «Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств — сами, сами будем жить…»

…Я уже столько налгала, столько наошибалась, что этого ничем не искупить и не исправить. А хотела-то только лучшего. Но закричать: «Братайтесь» — невозможно. Значит — что же? Надо отбиться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и потом у себя все изменить. Как?»

Фото: azbooka.ru

И потом РГАЛИ, который очень-очень долго готовил это издание, с 2016 по 2020 год выпустил трехтомник дневников Берггольц. Тогда же вышла книга Натальи Громовой «Ольга Берггольц: Смерти не было и нет».

Наша новая книга составлена на основе трехтомника. В ней сохранена вся сюжетная, эмоциональная, биографическая канва. В этой книге впервые соединены материалы из РГАЛИ и Пушкинского дома, то есть дневники обрели целостность.

После тюрьмы, войны, блокады, когда измученные люди надеялись на послабление режима, грянуло постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Потом, в 1949 году, началось «Ленинградское дело». И всё время Ольга думала о своей Главной книге. В сентябре 1941 года она записала: «Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Все-таки в них много правды... Если выживу — пригодятся, чтоб написать всю правду». Николай Молчанов — ее второй муж (первый — поэт Борис Корнилов).

В 1955 году вышла первая редакция книги Берггольц «Дневные звезды». Это была беллетризованная автобиография. И когда читаешь ее дневники, где описаны те же события, то видишь огромную разницу между этими текстами… В дневниках откровенность и желание писать правду достигали порой пугающего абсолюта. На основе дневников Берггольц делала наброски второй части «Дневных звезд», но книга так и не была написана…

Можно сказать, что сейчас и получилась та самая главная книга, о которой она мечтала.

Из дневников Берггольц (1941):

«22/IX — — три месяца войны. Боже мой, боже мой! Я не знаю — чего во мне больше — ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, — к нашему правительству… О, как я боялась именно этого! Та дикая ложь, которая меня лично душила, как писателя, была ведь страшна мне не только потому, что МНЕ душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет, как растет пропасть между народом и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни — настоящая и официальная».

Фото: azbooka.ru

Кому интересен этот труд? Не так давно состоялась презентация книги. Пришла ли на нее молодежь?

— Пришла. Примерно 20–24 лет. Они благодарили, спрашивали: «Как больше узнать про то время?» Некоторые слушатели старшего поколения плакали. Это очень резонирует с душевным состоянием людей. Когда читаешь дневник 1936–1937 годов, потом блокадный, а потом послевоенный… Это такая кровоточащая рана, которая не затягивается…

Из дневников Берггольц (1942):

«8/II–42. Папу держали вчера в НКВД до 12 час. …В мертвом городе вертится мертвая машина и когтит и без того измученных и несчастных людей… …Власть в руках у обидчиков. Как их повылезало, как они распоясались во время войны, и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной людской, всенародной, человеческой трагедии».

Цитата по книге, это 1936 год. «Вчера слушала доклад Сталина на съезде. Трижды будь благословенно время, в которое я живу единый раз, трижды будь благословенно, несмотря на мое горе, на тяготы! Оно прекрасно. О, как нужно беречь каждую минуту жизни. И вот эта родина, эта конституция, этот гордый доклад — ведь в этом вся моя жизнь…» Это тоже написала Берггольц. Почему люди могут кардинально меняться в своих взглядах с течением времени?

— С какого-то момента, наверное, с ее записей 1933 года и уж точно с убийства Кирова в 1934 году, становится очевидным, что начало вращаться кровавое колесо. Людей в него затягивало. Берггольц сама себя одергивает: «Этого же не может быть», — а потом снова себя уговаривает, что «кругом враги»… Ты видишь это ощущение буквально медицинского психоза, в который была вовлечена страна. Болезненный надрывный энтузиазм, когда люди теряли понимание реальности. Но! Всё это время, все 1930-е годы (и потом) в переписке с мужем и в дневнике она цитирует Ходасевича, Гумилева, Мандельштама, Ахматову. С Ахматовой она до последних дней была в близких и доверительных отношениях. И еще — бесконечно — Пастернака. То есть внутри нее этот самый Кантовский нравственный закон все-таки сопротивлялся внешнему безумию.

Из подготовительных записей ко второй части «Дневных звезд»:

«...Но если я не расскажу о жизни и переживаниях моего поколения в 37–38 гг. — значит, я не расскажу главного Великая, печальная, молчаливая вторая жизнь народа! ...Эта вторая жизнь. Если б мне только написать о ней...»

Фото: azbooka.ru

То есть настоящее можно найти в текстах тех, кто был выше этого безумия, кто мог сохранять ясную голову?

— Кто-то сохранял. Но у нее тогда никакой ясной головы не было. Это была неврастения, психоз, состояние истерики. Но при всем этом оставалось в Ольге то самое библейское горчичное зерно.

В тюрьме она встретила своих осужденных сограждан. В камере-одиночке она писала стихи. Вот тогда с нее этот морок и спал. Из тюрьмы она вышла другим человеком, готовым к блокаде.

Из подготовительной записи ко второй части «Дневных звезд»:

«Неразрывно спаять тюрьму с блокадой. …Тюрьма — исток победы над фашизмом, потому что мы знали: тюрьма — это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра — война, и были готовы к ней».

Сегодня эти тексты важны как напоминание, что со всем можно справиться и пережить?

— Нет. Она не справилась. Мы мыслим клише… Она умирала, понимая, что не сказала главного. Она умерла, не узнав, что эти ее дневники, которые она, несмотря ни на что, хранила всю жизнь, будут опубликованы. Если бы в 1949 году эти дневники попали в МГБ, то никакой титул «блокадной мадонны» ее бы не спас. В этом-то и заключается трагедия: она не дождалась. Но, с другой стороны, сейчас можно сказать, что посмертно она одержала победу.

«…Нагружена психика до бреда, — до того, что сны вижу только про это…» Это еще одна цитата. Если у кого-то тоже психика нагружена не меньше, как справляться? На что отвлекаться?

— Это же тоже конец 30-х… Что тут комментировать? У нее был простой рецепт, как справляться: она пила. И она пишет об этом в дневниках. Она не скрывает этого. Лично я этим рецептом воспользоваться не могу и посоветовать его не могу тоже. Справлялась Ольга плохо. Но сам по себе дневник — это спасательный круг. Что говорит психотерапевт, когда ты к нему приходишь? Часто он говорит «записывайте». Конечно, это некоторым образом помогает психологически.

Фото: azbooka.ru

Что вас особенно поразило в блокадном дневнике Берггольц?

— Многое. Но особенно то, что весь ее «Блокадный дневник» пронизан сквозной мыслью: «Победить фашистов, а потом у себя всё изменить». Она в разных вариантах повторяет это несколько раз. Она понимает, что это может не получиться. «Ну, посмотрим», — пишет она. Ее поколение так ждало освобождения… И поэтому вторая половина 1940-х была колоссальной трагедией. Народ, вынесший на своих плечах страшную войну, надеялся хоть на какое-то смягчение власти… Трагедия после войны была не меньшей, чем трагедия 1937 года.

Из дневников Берггольц (1949):

«26/V.49. И эта страшная «установка»: «Не вооружать паспортами»! Оказывается, колхозники не имеют паспортов. Молодежи они тоже не выдаются, — чтоб никто не уезжал из колхоза. Федорова взяла к себе «техничками» двух молодых колхозниц и выправила им паспорта. Земскова рвала и метала:

— Зачем ты вооружила их паспортами?

То же самое говорили мне и учителя:

— Земскова чинит всяческие препятствия к тому, чтоб молодежь, даже ушедшая от нас в район, получила паспорта. Это ужасно действует на ребят. Они говорят: «Зачем нам кончать, нас отсюда все равно никуда не выпустят, а еще говорят, что молодым везде у нас дорога...»

Итак, баба умирает в сохе, не вооруженная паспортом... Вчера, идучи к фельдшеру Бураку, видела своими глазами, как на женщинах пашут. Репинские бурлаки — детский сон».

Почему в России много людей, а их правда много, которые до сих пор не верят в исторический факт репрессий?

— Если честно, желание много и порой мучительно думать, рефлексировать не особо присуще массам любой страны. Ну хорошо, те, кто думать не хочет, пусть хотя бы соблюдают закон: черное называть черным, а белое — белым. Дальше вопрос в том, как государство говорит свое слово, как действует. Взять хотя бы блокаду, ее историю. Какими тиражами выходят книги о ней? Это в основном частные издательства. Иногда спонсоры помогают, гранты. Но это мизер. Например, базовая книга, которая должна быть в каждой библиотеке, школе, вузе как минимум Петербурга (а также на столах всех ветвей власти) — это трехтомник Геннадия Леонтьевича Соболева «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде». Издание вышло ничтожным тиражом. Слава богу, есть в интернете.

Почему так?

— Может быть, потому что государство очень по-своему видит историческую правду? Об этом должен быть долгий, серьезный, вдумчивый и спокойный разговор, а не одни идеологические выкладки.

Дневниковая запись от 5 марта 1954 года:

«...Но куда же денется эта страшная, лживая, бесперспективная жизнь, которой мы живем, которой не видно никакого конца? Как же мне перестать реагировать на нее? Кем же мне стать? Ничего, кроме отвращения к человеческой тупости, ощущения какого-то бездонного расхождения с обществом, — конкретно, с «лечащими» меня людьми — сестрой, приятелями, частично с мужем, — это «лечение» мне не принесло. И еще — глубокую грусть: оттого, что никак не объяснить им, что лечить меня от алкоголизма — не надо. Не объяснить по странной стыдливости и потому, что все равно не поверят и не поймут. Хотя я и пыталась. Муська, очень любящая меня, кричала: «Я не могу для тебя изменить государственную систему»... А в ней-то главное дело и было. «Я хочу быть в мире с моей страной», — и было почти невозможно. Видит бог, как я пыталась быть с ней в мире, — хотя бы, не закрывая глаз на Волго-Дон, пытаться писать о том свете, который в нем заключался, — о людском бессмертном труде. Но каторга оставалась каторгой, и вся страна и физически и духовно (о, особенно духовно!) была такой, и не только мирясь, но и славя ее, я лгала, и знала, что лгу, и мне никуда было не уйти от сознания своей лживости, — даже в водку. И в водке это сознание достигало острейшего предела, пока не потухало сознание общее. Ощущение гибели, все ускоряющегося скольжения по наклонной не оставляло меня все эти годы, начиная с 1946⟨-го⟩, и порой мне хотелось ее ускорить: все равно честно жить нельзя, и ничем не поможешь, и ничем себя не обманешь, — ни успехом у читателей, ни премией (после получения Сталинской я стала пить особенно зверски, хотя «Первороссийск» в основном — честно, т. к. изъят из запасов первой веры). А в блокаду — писала только правду, и мне поверили. ...В начале 52⟨-го⟩, зимой и весной, — дважды Волго-Дон. Дикое, страшное народное страдание. Историческая трагедия небывалых масштабов. Безысходная, жуткая каторга, именуемая «великой стройкой коммунизма», «сталинской стройкой». Это — коммунизм?! Да, люди возводят египетские сооружения, меняют местами облик земли, они радуются созданию своих рук, результату каторжных своих усилий, я сама видела это на пуске Карповской станции, на слиянии Волги и Дона, — но это — радость каторжан, это страшнейшая из каторг, потому что она прикидывается «счастливой жизнью», «коммунизмом», она драпируется в ложь, и мне предложено, велено драпировать ее в ложь, воспевать ее и я это делаю, и всячески стараюсь уверить себя, что что-то «протаскиваю», «даю подтекст», и не могу уверить себя в этом. Прежде всего я чувствую, что должна писать против этого, против каторги, как бы она ни называлась».