Никита Елисеев о дневниках Васильчиковой: «Не должно волновать ничего, кроме убийства Гитлера»

Фото: «Подписные издания»

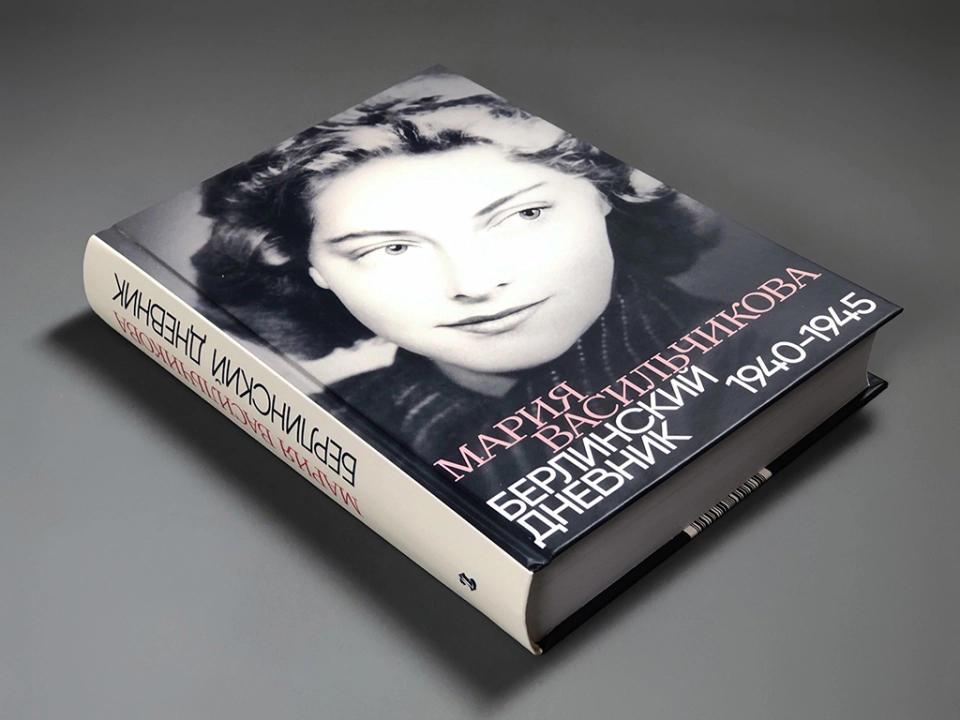

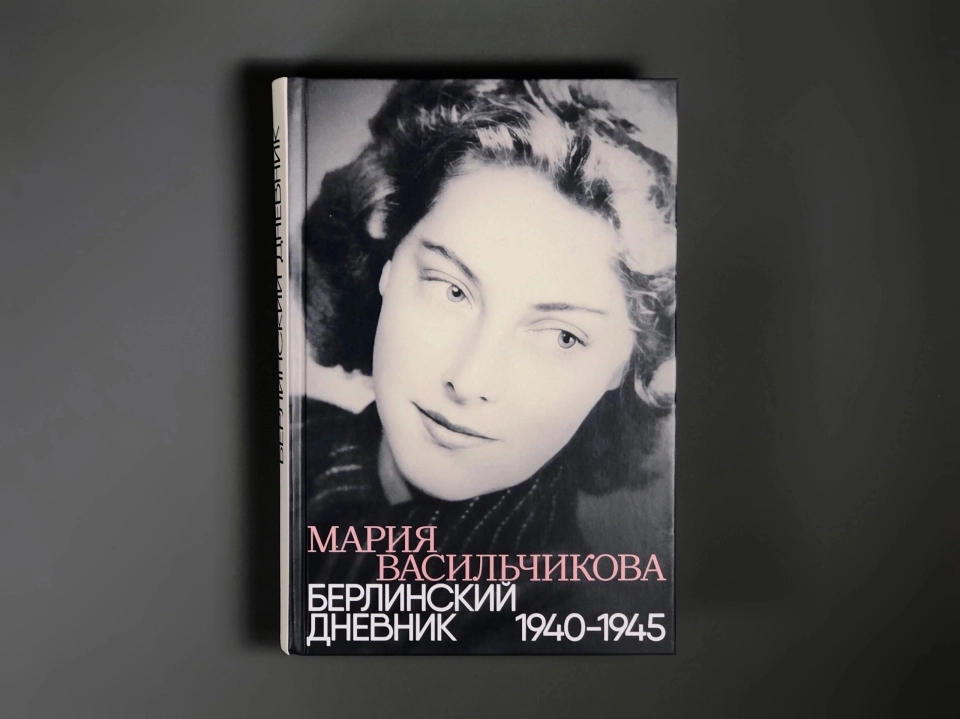

Издательство Ивана Лимбаха выпустило книгу «Васильчикова М.И. Берлинский дневник: 1940–1945». Эти записи, которые в годы Второй мировой войны вела сотрудница МИД Германии и дочь русских аристократов, десятилетиями входят в учебные программы разных мировых вузов. В России этот уникальный текст не издавался 30 лет. Литератор и переводчик Никита Елисеев, который работал над подготовкой книги, в интервью «Новому проспекту» напомнил, что прошлое всегда в каждом из нас и у каждого есть выбор остаться самим собой.

Никита Львович Елисеев. Фото: Николай Симоновский, из личного архива Н. Елисеева

Никита Львович, как вы оказались среди тех, кто сделал возможным издание этого текста здесь и сейчас?

— Роль моя очень простая — роль комментатора. Поскольку эта книга, дневник Марии Илларионовны Васильчиковой, которая работала в Министерстве иностранных дел Третьего Рейха и была связана с людьми, принявшими участие в так называемом заговоре генералов 20 июля 1944 года, то надо было обозначить все возможные реалии, чтобы человеку было интереснее читать. Дневник есть дневник, он скороговорочен. Это первое.

Второе. Поскольку Мария Илларионовна Васильчикова принадлежала к исчезнувшему миру русского, а, следовательно, европейского дворянства, «дворяне — все родня друг другу, и приучили их века глядеть в лицо другому кругу всегда немного свысока…» (Александр Блок. — Прим. «НП»), собственно говоря, надо было определить, кто есть кто. Ведь среди дворян, да простят меня дворяне за сравнение с уголовным миром, было принято всем давать клички…

Погоняло?

— Да. Допустим, князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский. Он из совершенно другой истории, пусть и близкой. Так вот он был Дим. И если бы в тексте дневника появлялся Дим, то кто это вообще, как его зовут? И в этом тексте то же самое. Большое количество компаний Васильчиковой — это в основном дворяне. Причем дворяне и немецкие, и испанские, и русские, и австро-венгерские, и сербские, и какие угодно.

Это те восточно-европейские дворяне, которые бежали от революции. Для нас же только один свет в окошке (или одна тьма) — Октябрьская революция. Но в 1917–1918 годах революции были по всей Восточной Европе. Дворяне разбежались по всей Европе. Даже в Берлин. Почему даже? Потому что в Германии тоже была революция, Ноябрьская, и к результату этой революции, Веймарской республике, консервативные дворяне относились, мягко говоря, без симпатии. А потом наступил Третий Рейх, который, как бы кто ни говорил, насколько ни был плебейским, но все-таки дворянам в известной степени, по крайней мере на словах, благоволил. Нацисты провозглашали себя рыцарями современности, защитниками традиционных скреп. Художники изображали Гитлера в рыцарских латах. Вы можете себе представить Сталина или Ленина на картине в рыцарских латах? Вот и я не могу...

Кто вам запомнился из героев этого текста?

— Некоторые фамилии запомнились, по-моему, навсегда. Мне очень понравилась, например, графиня де Щетинье — Щетинская. Это был такой венгерский род со славянскими корнями. И по-французски он звучал «де Щетинье». Вообще, из этого дневника становится понятно, насколько все дворяне родня друг другу, какой это интернациональный, космополитичный слой. Например, граф фон Матушка-Грайфенклау. Польско-баварского, само собой, происхождения.

То есть те, кто сегодня у нас тут изображает из себя новых дворян, не будем показывать пальцем, должны постараться, чтобы нарисовать убедительную и при этом интернациональную родословную, что в наступивших условиях сложновато?

— Придется постараться, да. Кстати, когда я слышу про жажду быть дворянином, мне всегда вспоминается шутка Андрея Битова из его комментария к «Пушкинскому дому»: «Интерес современных людей к дворянству напоминает мне интерес каннибала. Покойничек на вкус был ничего». В общем, в этой работе я постарался раскрыть всё непонятное, записанное быстро для себя, не для других. Раскрываешь, и сразу картинка приобретает стереоскопичность.

Фото: «Подписные издания»

То есть вы описали всех, кто там упоминается в зашифрованном виде?

— Да, но не только. Иногда было нужно пояснить, какое событие упоминается. Вот она описывает бомбежку Берлина, в ходе которой был разбомблен зоосад. Бомбежки были ковровые. Знаете, что это такое? Зоосад был разбит полностью. Звери оказались на свободе. Туда была вызвана команда вермахта и полицейских, которые вырвавшихся на свободу зверей просто расстреливали. Например, били по крокодилам, которые вырвались из крокодильника и прыгали в Шпрее. Можете себе представить эту картинку?

Я вдруг представил себе, что один из крокодилов все-таки ушел, стал жить в канализации, там тепло же, и смог встретиться со Штирлицем. Штирлиц стоит на набережной Шпрее, и вдруг выглядывает крокодил. «Штирлиц», — подумал крокодил. «Крокодил», — подумал Штирлиц.

«И кто тут Чебурашка?» — подумали прохожие.

— Да-да. Кстати, некоторые звери уцелели, например бегемот Кнаучке. Он дожил до 80-х. Погиб от ран, полученных в бою со своим сыном за бегемотиху. Ему поставлен памятник в берлинском зоопарке. Единственный памятник бегемоту в мире.

Важны детали. Вот Мария Васильчикова пишет в дневнике: «Посмотрела очень хороший фильм — G.P.U.». То самое ГПУ, которое потом стало КГБ и так далее. И если посмотреть, что это за фильм, то становится понятно, почему она сказала, что это хороший фильм. Она же княгиня, семья которой убежала из СССР, осела в Литве. Естественно, что в 1940 году они убежали и из Литвы. Прибежали в Берлин. Из Берлина она убежала в Вену, из Вены убежала в Баварию. И так и бегала до Америки. И вот она смотрит этот фильм. Фильм про зарубежные организации ГПУ. Аббревиатура в подзаголовке расшифрована так: Grauen, Panik, Untergang, то есть «ужас, паника, гибель». По-русски надо было переставить слова: «гибель, паника, ужас».

Это рассказ о спецоперациях ГПУ за границей. Весьма интересный, само собой, выдуманный сюжет. Главная героиня — это спецагент ГПУ, девушка, которая воспитывалась в детдоме. Она знает только одно, что ее родители трагически погибли, она стала такой настоящей фанатичной коммунисткой, аж киллершей. И по ходу фильма она узнает, что ее родители — дворяне. А человек, который их убил, чуть ли не на ее глазах, является ее непосредственным начальником. Это тот, под чьим руководством она сама занимается убийствами, отравлениями и прочим.

Как вы понимаете, там хеппи-энд: она этого начальника убивает и переходит на «правильную сторону». Правда, интересно представить, что испытывает русская дворянка, которая работает в МИДе Третьего Рейха и связана с этими антигитлеровскими заговорщиками, когда она видит этот фильм.

Или вот моя любимая история, связанная с комментарием к этой книге. 1941 год. Уже середина мая. А у нее в МИДе в том числе была задача реферировать иностранные бестселлеры. Начальники гитлеровского рейха, как правило, были не очень грамотными, языками не владели. Не считая какого-нибудь Риббентропа, конечно. В основном же те, о которых говорят «здравствуй, дерево». И она для них реферировала. И вот к ним приходит недавний бестселлер — английская книга «Визит на лету». И если посмотреть, что это за «Визит на лету», то челюсть у вас отвиснет. Это книга Питера Флеминга — родного брата Яна Флеминга, автора книг о всем известном Джеймсе Бонде.

В свое время путешественник и разведчик Питер Флеминг был куда знаменитее своего младшего брата. Про что же его книжка? Про то, что в 1940 году Гитлер тайно прилетает в воюющую с ним Англию.

Сильно.

— Слушайте дальше. Гитлер прилетает в Лондон и предлагает англичанам мир и союз против безбожного коммунистического СССР. Но английские лорды ни за что не пойдут на мир с варваром, дикарем и военным преступником. Английские лорды — это не американские жлобы. То есть Лондон не идет на эту сделку. И дальше встает вопрос, что делать с Адольфом. Вообще-то, если бы они не были лордами, то они бы его просто взяли — и кирдык. Но они же лорды, и они поступают благородно: они его отпускают. Тогда перед ними, перед лордами, встает еще один вопрос.

Звонить ли в Москву?

— Именно. Предупреждать ли СССР, с которыми у Гитлера пакт, что он собирается на них напасть? Это 1940 год. Лорды, естественно, принимают благородное решение. «Раз мы благородные, он нам доверился, то мы им ничего не скажем». Согласитесь, что для мая 1941 года читать такую книжку в МИДе Германии — это очень сильно.

Но самое интересное, что уже после появления книги в Англию действительно прилетал самолет из Германии. Но там был не Гитлер, а Рудольф Гесс, заместитель фюрера в Национал-социалистической партии. И прилетел он с предложением мира. Питер Флеминг то ли всё предсказал, то ли как-то всё узнал, то ли его книжка — это такое лордовское предупреждение Советского Союза. Книга вышла в 1940 году.

Впечатляет, да. И таких историй этот дневник вам подарил много?

— Весьма. Вот история, которая меня умилила. Мария Илларионовна записывала всё, что она слышала на работе в МИД. И вот она пишет о гибели самого крупного боевого судна Германии — линкора «Бисмарк». Оказывается, на этом корабле плавал кот.

Моряки наморщатся — ходил.

— Точно. «Бисмарк» утонул, кот — нет. Его выловили английские моряки и взяли с собой на корабль, который потопил «Бисмарк». Спустя год этот корабль был потоплен. Как вы думаете, что стало с котом?

Я надеюсь, что такой кот должен был выжить.

— Он выжил. Его взяли на авианосец и назвали Сэмом. На авианосце его прозвали Сэм Непотопляемый. Вы будете смеяться, хотя это плохой смех, но авианосец тоже потопили. А кот снова остался цел.

Сэм Непотопляемый был переправлен в Гибралтар, где жил до 1956 года. Осталась и фотография его, и портрет. Даже несколько портретов.

Коты нас всех переживут.

— Фантастика, да. Он выжил в океане! И вот такие истории в комментариях к этому дневнику создают очень яркую картину.

Фото: «Подписные издания»

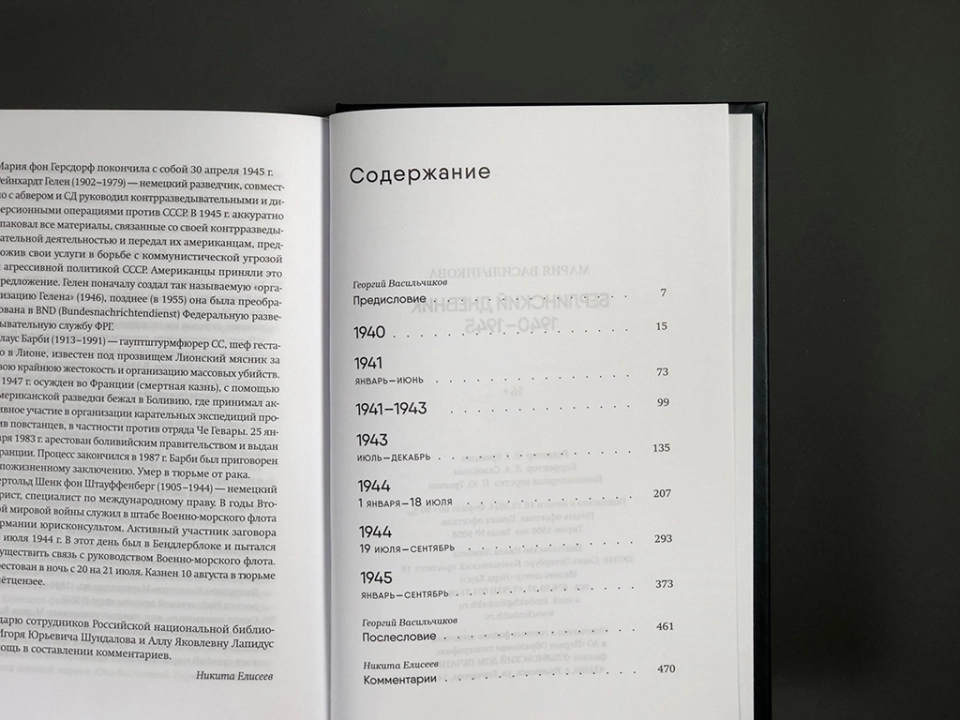

В книге 648 страниц. Получается, что значительная часть — это ваш труд. Сколько там ваших страниц суммарно?

— Ой, я не считал, не знаю. Но признаюсь, что старался писать как можно больше. Вот еще один комментарий, который мне страшно понравился. Вместе со своими испанскими друзьями из испанского посольства Мария Илларионовна идет в самый дорогой ресторан Берлина, его потом разбомбили в 1944 году, — ресторан Adlon. Они приходят и попадают на Eintopfsonntag — день одного блюда. В нацистской Германии был такой закон: один день в месяц все предприятия общепита без исключений — неважно, столовка, пивная, богатейший ресторан — все должны были кормить всех посетителей одним и тем же блюдом. Это чтобы обеспечить «единство нации». Причем Eintopf означает «один горшок». Судя по описанию этого блюда, это наша селянка — простое деревенское блюдо, похлебка, куда валится всё: картошка, мясо и так далее.

Я теперь селянку не смогу есть…

— Понимаю. Так вот какой-то советник испанского посольства приглашает ее в дорогой ресторан. А Васильчикова очень красивая дама. Они приходят, а им приносят селяночку! Причем платить надо по средней цене заведения, куда они пришли! Я был просто умилен, когда читал! У Гитлера, как известно, были союзники в Европе. Не покоренные страны, а именно союзники: франкистская Испания, фашистская Италия, хортистская Венгрия. Но единственная страна из настоящих союзников, где был принят такой же обычай, то есть раз в месяц кормить простым народным блюдом всех и везде, это была франкистская Испания! То есть благородный испанец приехал из своей Испании в благородный Берлин и тут же получил селяночку!

Полезное напоминание о том, как бывает невозможно отказаться есть из общего горшка…

— Да. Это тогда было у них принято везде. Ставили столы во дворах. И был в каждом дворе свой управдом Blockwart, смотрящий за этим пиршеством (разумеется, не только за этим). Разумеется, нацист. Он и организовывал это. Стоял огромный котел, и в нем этот Eintopf варился. Все выходили из домов, были большие скамьи, садились и пожирали. Вот такие интересные истории всплывают, опять же, из одного упоминания.

В аннотации к книге сказано, что этот дневник является обязательным чтением на исторических факультетах наиболее известных университетов в США…

— Университетов в США много, университеты в США разные. Я не думаю, что этот дневник, особенно если он не откомментирован, так уж сильно нужно читать студентам или любым людям, которые хотят понять, что такое нацизм. Я бы сильно советовал людям, которые хотят понять, что такое нацизм, прочесть «Историю одного немца» Хафнера…

Помните, как мы с вами 9 лет назад говорили об этой неустаревающей книге?

— Да… Но дневник Васильчиковой — это дневник человека, который находился в совершенно особом положении в нацистской Германии. Совсем не та ситуация, в которой находился Хафнер. Эта женщина находилась в элите. В элите, которая была в ворчливой оппозиции по отношению к нацистам. Конечно, это женский дневник, посвященный разного рода бытовым проблемам. Может быть, на историческом факультете это и надо знать… Как полезно знать, что карточки на продукты ввели в Германии уже в 1939 году, причем для всех. Васильчикова была в элите, но и у нее были карточки.

Фото: «Подписные издания»

А еще интересно знать, что уже с 1939 года в Германии были запрещены танцы в общественных местах. Элита, конечно, танцевала. Танцевали на квартирах у послов, элита танцевала в своих ресторанах. Но для остальных танцы были запрещены. Нельзя просто так обжиматься. Обжиматься надо, когда детей делаешь.

Васильчикова же находилась среди своих. Чувства одиночества у нее не было. Самое страшное при тоталитаризме — это чувство одиночества и чувство того, что тебя могут предать. Она же находилась, повторюсь, среди своих. Это была ее дворянская публика, которая очень часто меня раздражала, пока я работал над текстом. Ведь, собственно говоря, все эти консерваторы сделали всё, чтобы Адольф пришел к власти. А когда он пришел к власти, когда они поняли, что за монстра они привели к власти, у них отвисла челюсть. Но было поздно.

И это меня очень раздражает. Ребята, вас же учили батальоны учителей! Вы на всех европейских языках говорили! Чтобы что? Чтобы вот этот полоумный оказался у власти? Например, активный участник антигитлеровского заговора внук Бисмарка. Он был членом нацистской партии с 1930 года. Да, потом он разочаровался. Еще бы он не разочаровался… Но именно в этой самой нацистской партии и в СС он сделал нехилую карьеру. Он был бригадефюрер СС, по-нашему — генерал-майор. Кроме того, он был гауляйтером Потсдама. Что значит гауляйтер? По-нашему это секретарь райкома или обкома. Это огромная власть. Он активно участвовал в заговоре. Он был арестован.

И он не был казнен только потому, что никто не хотел, чтобы говорили: «Гитлер казнил Бисмарка». И Васильчикова, находясь в кругу этих людей, говорила с ними на одном и том же языке. Она не так боялась стука в дверь, как многие другие. То есть, чтобы понять, что такое тоталитаризм, дневник Марии Илларионовны Васильчиковой не помощник абсолютно. Но чтобы понять, что такое была эта почти исчезнувшая прослойка консервативного европейского дворянства, — да.

Например, там есть один баварец из королевского рода Виттельсбахов, архитектор. Он всю жизнь, в течение 50 лет, строил один единственный замок! И он его построил. Прошла Первая мировая война, Веймарская республика, Вторая мировая война, прошли и мирные годы. И, наконец, он построил этот замок. У него не было семьи. Он умер. Теперь там санаторий и место проведения научных конференций Физического общества имени Макса Планка. Архитектор похоронен в этом замке, который он строил всю жизнь по своему проекту. Такие финты могут делать только дворяне.

Или там упоминается друг Марии Илларионовны, потомок русского декабриста, русского генерала Витгенштейна. Знаете, кем он был? Вторым по результативности асом немецкого воздушного флота! Он начинал бомбардировщиком. Когда началась война с Советским Союзом, он перешел в истребители.

Почему перешел? Потому что он солдат, а не палач. Он так и говорил: «Я не могу убивать безоружных». Он участвовал в битве над Англией. Он был туберкулезником, но, несмотря на это, он летал. Он был абсолютно наглым и нахальным. Он летал и над Берлином, сбивал английские и американские бомбардировщики. Потом шел с Марией Илларионовной Васильчиковой в ресторан, а наутро улетал на самолете. В чем был в ресторане, в том и летел. При этом он неистово ненавидел Адольфа. Неистово!

Один раз он позвонил ей. Это зафиксировано в дневнике. Я думаю, что он позвонил пьяным, потому что такие звонки с трезва не делаются, особенно женщине, которая работает в МИД. Очевидно, что ее телефон прослушивался. И выдал, что его награждал лично Гитлер. И он ей говорит: «Этот придурок изображает из себя героя. А при входе к нему никого не осматривают. У меня пистолет был. И ты понимаешь… Прости. Я в этого гада не выстрелил. Не смог выстрелить. Но в следующий раз точно…»

Сколько оставалось месяцев до покушения на сумасшедшего фанатика, развязавшего кошмарную войну в Европе?

Комната, где 20 июля 1944 года взорвалась бомба, подложенная полковником фон Штауфенбергом. Фото: Издательство Ивана Лимбаха

— Кстати, недолго. Но интересно, что Мария Илларионовна, конечно, была в ужасе от этого разговора. Но, как смогла, свела всё в шутку. Через неделю после этого милого разговора он разбился. И он не был сбит. Он провел очередной бой и возвращался на базу. У него вдруг отказал мотор. Он приказал напарнику выброситься, а сам увел самолет от Потсдама и разбился в лесу. Его похоронили на Потсдамском кладбище, а английские летчики сбросили на это кладбище венок — венок с надписью от врагов, где было сказано об уважении и восхищении.

М-да… И ведь не скажешь вслух, что хочется сказать…

— Авиация долгое время была аристократическим спортом. Долгое время в летчики шли аристократы. Ну, разумеется, кроме Советского Союза. И то неизвестно, кстати говоря. Мы не знаем, какое количество бывших дворян было в летчиках в СССР. Англия, Италия, Германия — во всех этих странах это был аристократический вид спорта до войны.

То есть эта книга совсем не для современной молодежи? 600 страниц не увлекут тех, кто живет в стерильных от идей соцсетях?

— Я не знаю… Книга любопытная, интересная. Может быть, ее стоит давать детям в том смысле, чтобы они могли понять, какой это ужас — война. Самые яркие, самые страшные страницы дневника Марии Илларионовны Васильчиковой посвящены бомбежкам.

И она сама, и ее брат Джорджи, Георгий Васильчиков, комментарии которого тоже есть в книге (он потом работал в ООН), изо всех сил продавливают мысль, что бомбежки — это была бессмысленная и преступная акция англо-американских войск. Насчет преступной я не знаю, но то, что она была крайне жестокая, — это да. А насчет бессмысленной я сомневаюсь. Вы понимаете, в чём жуткий смысл бомбежек? В том, что солдат сидит на передовой, защищает то, что за его спиной. А над его головой летят бомбардировщики. И чем дольше он защищает, тем больше бомбардировщики будут летать туда, и тем больше будут уничтожать его города. А города превращаются просто в руины. Целые города!

Фото: «Подписные издания»

Там есть понятное описание тотальной войны. Разбомбленная Вена. Город, где не осталось гробов. Хоронили в каких-то картонных приспособлениях. И вот к Васильчиковой в Вену прилетел еще один ее знакомый летчик, какой-то граф. У него бабушка была звездой при дворе императора Франца Иосифа. И вот ее убило. Такую бабушку в картонке хоронить как-то не пристало. Внук, генерал авиации, ищет гроб. Не найти. И вот Мария Илларионовна идет по главной разбомбленной улице Вены и видит впереди человека, который толкает на тачке гроб. Она ускоряет шаг, а потом останавливается, потому что понимает, что хотела спросить у него то, ответ на что очевиден: «А где вы гроб брали?» Человек, живший в Советском Союзе, знает, каким был бы ответ: «Там, где брал, уже нет». А вообще, читать можно любую книжку, лишь бы ты думал. Лишь бы думал…

Современные комсомольцы назовут ее коллаборационистской и предательницей? Русская, а работала на нацистов. Или героиней, которая в тылу врага билась с ним?

— Это интересный вопрос. Во-первых, она участвовала в сопротивлении. Во-вторых, даже в тот момент, когда она пошла в МИД, она боролась против гнусного безбожного коммунизма.

Так и сейчас многие негодяи выдают себя за пламенных борцов.

— Там как раз всё интереснее, чем то, о чем говорите вы. Вообще, предугадывать, как слово отзовется то или иное, — это довольно странное и бессмысленное занятие. Нам не дано предугадать. Мой любимый пример, когда отец Андрея Донатовича Синявского прочел «Преступление и наказание». Его так возбудила эта книга, что он пошел в революционеры и стал эсером.

Спустя много лет Андрей Донатович Синявский тоже прочел «Преступление и наказание». Его настолько возбудила эта книга, что окончательно оторвала его от утопии переделывания мира и от революционного мировоззрения. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Тем более что компания, которая окружала Марию Илларионовну Васильчикову, была весьма патриотично и христиански настроена.

И Гитлер с его безумной антихристианской политикой был для них как раз человеком, который губит Германию. Более того, их неудачи были связаны как раз с тем, что они были слишком большими патриотами. Они ставили национальный интерес своей страны слишком высоко.

Они не хотели отказаться от тех аннексий, которые Гитлер себе позволил в 1938 году. Это еще раз говорит о том, что проблема патриотизма стоит очень остро.

Как вы думаете, будь Васильчикова жива сегодня, ее бы посадили? Если бы среди друзей нашелся стукач, конечно.

— Нет. Не знаю, голосовала бы Мария Илларионовна за Трампа, или за Ле Пен, но она была вполне консервативно настроена. Вполне патриотически настроенная женщина. Почему я всё время и чувствовал, что эта книга, ее мир мне чужд. Она вполне себе такая, неоконсерватор рейгановской или тэтчеровской волны. Волны, которая завершилась всей этой трамповской накипью.

И важно понимать, что Васильчикова была патриотом России. У нее, например, как это ни удивительно, записан такой разговор с ее другом и начальником по Министерству иностранных дел, опять-таки одним из активных участников заговора против Гитлера, Адамом фон Тротт цу Зольцем. Он был китаистом, путешественником. Дело идет к 20 июля, но еще неясно, как взорвут, когда взорвут и взорвут ли. И он вполне откровенно говорит ей о своих сложностях: кого стоит вводить в правительство будущей Германии, надо ли соглашаться на присутствие в коалиции социал-демократов, как вести переговоры с союзниками.

И вдруг Мария Илларионовна говорит очень и по-женски, и по-житейски, и политически верную мысль. Что ее друга не должно сейчас волновать ничего, кроме одного — убийства Гитлера. Всё остальное выяснится потом. А вот если этого не сделать сейчас, то все эти думы, отдавать ли Судеты, брать ли в правительство социал-демократов, накрываются медным тазом со звоном.

Почему она так говорит? Потому что Гитлер напал на ее страну, она патриотка, и как бы она ни ненавидела коммунистов, напал Гитлер. Напал без объявления войны. И она прямо говорит, что нужно гада удушить, потому что он военный преступник, он совершил агрессию, его нужно кончать.

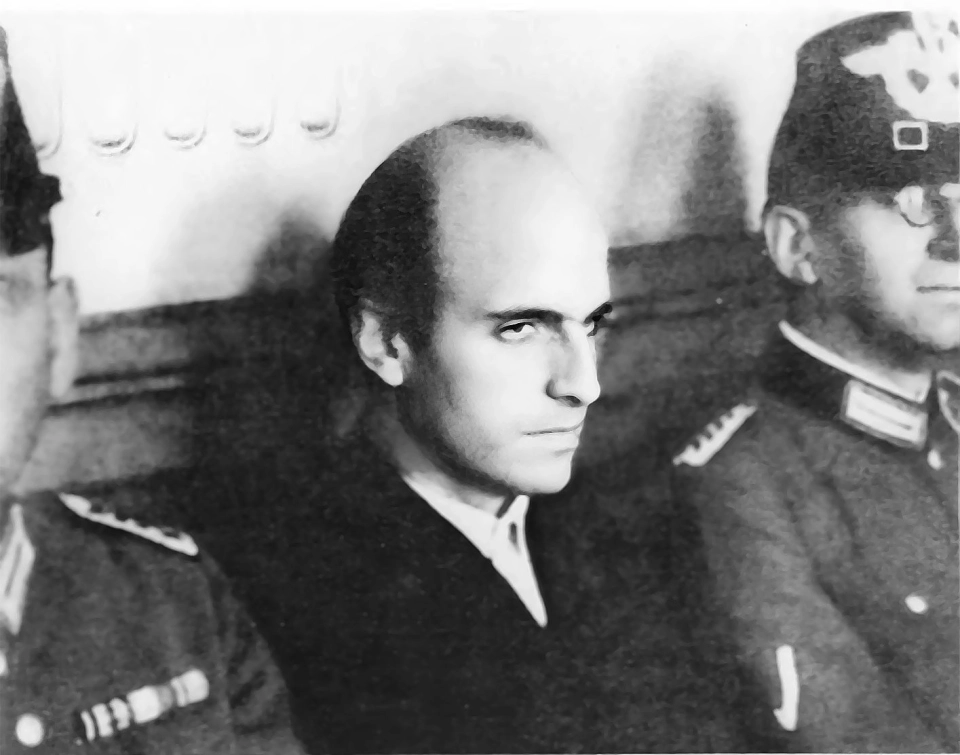

Клаус фон Штауффенберг (1907-1944), полковник вермахта, один из основных участников заговора 20 июля 1944 года. Фото: издательство Ивана Лимбаха

Клаус фон Штауффенберг (1907-1944), полковник вермахта, один из основных участников заговора 20 июля 1944 года. Фото: издательство Ивана Лимбаха

Как ей удалось выжить в чистках, которые последовали после неудачного покушения?

— Повезло, как бегемоту Кнаучке, как коту Сэму Непотопляемому. Другое дело, что везет тому, у кого есть инстинкт жизни, выживаемости. Она вовремя сбежала из Берлина. Как ей это удалось, лучше читать в книге. Она отправилась в Вену вместе со своей подружкой. Работала в Вене санитаркой в госпитале. Потом из Вены, перед вступлением в город Красной Армии, она добежала до Баварии. А Бавария оказалась в американской зоне оккупации. Мужем у нее стал потом полковник американской разведки. После войны он работал архитектором.

Мудрая женщина, надо заметить.

— Житейски мудрая. Человек, который не подло выживает. Это очень трудно — выжить не подло. И она умудрилась. Перехватали почти всех. Но всех никогда не перехватают, кто-то останется. И она осталась. И ее подруга, которая потом стала близкой подругой Теодора Визенгрунда Адорно, одного из крупнейших философов Запада.

Очевидно, что, если бы ее дневник каким-то образом всплыл, ее жизнь бы закончилась сразу. Она пишет об этих мыслях?

— Нет. Но она очень переживает за Адама фон Тротт цу Зольца, в которого она была, по-моему, влюблена. Посмотрите на его фото — настоящий красавец, интеллектуал.

Адам фон Тротт (1909–1944), востоковед, путешественник (Япония, Китай, Сибирь), дипломат. Активный участник заговора 20 июля. Фото: Издательство Ивана Лимбаха

Его после покушения на Гитлера повесили на пианинной струне. Большинство из осужденных по заговору 20 июля 1944 года по личному распоряжению Гитлера были повешены на пианинной струне. Причем первых, кого вешали на пианинной струне, специально снимали на камеру. Был сделан фильм, его показывали Адольфу. Своеобразный был человек, прямо скажем.

Как Васильчиковой удавалось избегать этой тупой традиции делить людей по нациям?

— Просто это не дворянская черта. Дворяне, конечно, снобы. Но дворяне — это самый интернациональный социальный слой. Понятно, что жениться там можно только на своих. Но если ты будешь жениться только на своих, то очень скоро наступит промискуитет, поэтому интернациональные браки среди дворян чрезвычайно распространены. Ее компании были очень интернациональны.

В конце XIX века разбогатевшие евреи и в Российской Империи, и в Вильгельмовской империи Германии, и в Австро-Венгерской империи стали получать дворянские чины. И они тоже входили в этот круг. От антисемитизма Васильчикова была вполне свободна, это не просматривается в дневнике. Да и аристократический снобизм не замечается. Она просто нас, обслуживающий персонал, не замечает.

Тема холокоста в дневнике сотрудницы МИД Германии времен Второй мировой войны отсутствует вовсе?

— У нее есть об этом. Маму ее приятельницы, которая была наполовину немкой, а наполовину еврейкой, отправили в Терезиенштадт. И Васильчикова пишет, как ее подруга пытается спасти свою маму. И в принципе это было возможно: СС была весьма коррумпированной организацией. Маме удалось выжить в Терезиенштадте. Это был совершенно особый концлагерь. Это было, по сути дела, гетто. Это было гетто в основном для немецких евреев и для евреев элиты. Туда отправляли на несколько месяцев. Там были детский сад, школа, кружки для детей, бассейн. Там снимались фильмы. Один фильм был снят под названием «Гитлер подарил евреям город». Туда же привозили комиссию Международного комитета Красного Креста. А когда родственники и близкие успокаивались, проходило несколько месяцев и из Терезиенштадта отправляли непосредственно в Аушвиц-Биркенау, уже там убивали.

Терезиенштадт был такой витриной, куда приезжал Красный Крест, разводил руками и говорил: «Что вы нам ужасы рассказываете? Вот же, посмотрите, как всё хорошо». Мама подруги, попав в Терезиенштадт, не попала на марш смерти из Терезиенштадта. Она уцелела.

То есть оценки этих практик нацистов в дневнике нет?

— Точно так же, как у нее нет никакой оценки, когда она по каким-то делам МИД зашла в СС. А там в коридоре сидит тоже какой-то граф, только итальянский. У него папа — бывший министр сельского хозяйства Италии, который давно уже вышел из правительства Муссолини. Но после переворота в Италии и после контрпереворота папу этого итальянского графа до кучи взяли. И вот она сидит там же в коридоре здания СС и беседует с сыном бывшего министра. И он ее спрашивает прямо там: «Как вы думаете, отпустят за бриллианты? Я бриллианты у мамы взял. Как вы думаете?»

Неужели отпустили?

— Отпустили. То есть вот эта organization, эти бравые парни в костюмах от Hugo Boss кроме того, что преступники, они еще и коррумпированные преступники.

Другие бравые парни в не таких изящных одеждах и бриллианты бы взяли, и папу бы расстреляли.

— Наверняка. Но я о том, что у Васильчиковой и в этом случае нет никакой особой оценки ситуации. То есть это для нее нечто само собой разумеющееся.

Лоремари фон Шёнбург (1914-1986), близкая подруга Марии Васильчиковой, активная участница заговора 20 июля. Работала в МИДе рейха секретаршей. После ареста заговорщиков носила им передачи и пыталась организовать побег. Фото: издательство Ивана Лимбаха

Однажды Мария Рольникайте мне сказала несколько важных для меня вещей. Первая: история учит тому, что она ничему не учит. Это было 10 лет назад. И тогда же она мне сказала про глаза школьников, которым она рассказывала, как она выжила в двух концлагерях: «Я видела их глаза, эти точно убийцами не будут». Дневник Васильчиковой лишний раз показывает, что Рольникайте была права только в первой приведенной выше реплике?

— Такие мудрые мысли подпадают под определение кантовских антиномий. То есть одно утверждение правильное, но и контрутверждение правильное. Допустим: Бог есть — Бога нет; Вселенная бесконечна — Вселенная конечна. То же самое и здесь. Вне всякого сомнения, история ничему не учит. Вне всякого сомнения. И точно так же совершенно очевидно, что история учит. Каждого она учит своему: то, что человек вычитывает из истории, то, что он понимает в истории.

То же самое касается и второй цитаты Рольникайте. Насчет того, что те дети с их глазами никогда убийцами не будут. Может, и не будут. А может, и будут. Мы не знаем. Я всегда в этих случаях повторяю стихи моего любимого поэта и не самого любимого человека Федора Ивановича Тютчева. Хотя нет… Я его люблю. Из-за того, что он был не слишком хорошим человеком, вовсе не следует, что он не был человеком, достойным любви. Все мы не красавцы. «Стоим мы слепо пред Судьбою, не нам сорвать с нее покров…»

Мы не знаем. И более того, человек настолько сложное, настолько таинственное существо, что мы не знаем, что он выкинет в следующий момент. Мы не можем знать, что он выкинет. Но мы должны знать про себя, лично про себя. Знать, что я убийцей не буду, я вруном не буду, я постараюсь не быть трусом. Я постараюсь. Вот это я про себя должен решить, а про других как я могу это решить?

У советских начальников 70-х к ней не было вопросов, когда она смогла приехать в Ленинград?

— Какие вопросы у советских начальников к американской туристке, приехавшей в Ленинград в самый разгар разрядки международной напряженности? Иное дело, были ли у нее вопросы к советским начальникам. Если и были, то она их не задавала. Понимаете, в чем дело… Она была уже очень пожилой, старой женщиной. Никаких особенных вопросов у нее не было. Она, конечно, посетила свой дом, где она родилась. Не совсем ее дом, конечно, это был дом графини Паниной. Они снимали этот дом на Фонтанке. Не знаю, что там теперь. Кажется, «Театр патриот». Там ДОСААФ был. И там Васильчикова встретилась с адмиралом в отставке. Очень понравилась адмиралу. И адмирал ей понравился.

Мария Васильчикова. Фото: Издательство Ивана Лимбаха

Понимаете, человек, который столько пережил в своей жизни и жил в таких разных условиях: и в Литве при диктаторе Сметоне — не таком, конечно, как Гитлер и Сталин, но диктаторе; и в Германии при Гитлере. Женщина, которую носило по всей Восточной Европе после войны, а потом она оказалась в Америке. Она видела столько разных миров… Какие вопросы могут быть? Во всяком случае, адмирал был от нее в восторге. Еще бы нет! С воспитанным человеком всегда приятно поговорить.

Ну а другая антиномия в том, что прошлое не исчезает. Оно есть, оно есть у нас. Мой любимый пример. Вот идет англичанин. Он ничего не знает про Великую хартию вольностей, он серый, как валенок. К нему подходит полицейский и требует показать паспорт. Англичанин его посылает по матушке. Какое право имеет полицейский спрашивать у него документы, он же не преступник! Пусть предъявит ордер, правильно? Это прошлое англичанина, это его Великая хартия вольностей, его Habeas Corpus Act.

А вот иду я, который знает, что в 1861 году было отменено крепостное право, а в 1992 году была отменена прописка. Который знает, что у нас можно жить где угодно, законодательно, конституционно. Ко мне подходит полицейский и спрашивает у меня паспорт. И я в ту же секунду ему показываю. Понятно же, что будет, если я начну ему про отмену крепостного права вещать и свое конституционное право приплету. Это прошлое, которое есть и во мне, и в полицейском. Оно живо, оно здесь. Поэтому прошлого, с одной стороны, нет, а с другой стороны, оно есть. Это мы, это наш человеческий опыт, это то, что в нас есть.

Никита Львович Елисеев. Родился в 1959 году в Ленинграде. В 1981 году окончил истфак ЛГПИ им. А.И. Герцена. Литератор и переводчик. Печатается с 1992 года в газете «Первое сентября», журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда», «Эксперт СЗ», «Сеанс», «Пригород» и др. Перевел две книги Себастьяна Хафнера «История одного немца» и «Некто Гитлер. История одного преступления». Автор трех книг «Предостережение пишущим», «По течению и против течения. Жизнь Бориса Слуцкого» (в соавторстве с П.З. Гореликом) и «Против правил».